- · 《社会科学战线》期刊栏[10/30]

- · 《社会科学战线》杂志社[10/30]

- · 《社会科学战线》编辑部[10/30]

- · 社会科学战线版面费是多[10/30]

- · 《社会科学战线》投稿方[10/30]

- · 《社会科学战线》数据库[10/30]

《文艺战线》来自延安的声音

作者:网站采编关键词:

摘要:1939年2月16日,《文学战线》创刊号问世。 1939年第2号至第6号的发行日期为1940年3月16日、4月16日、9月16日、11月16日、2月16日。6号出版后停刊。杂志编委包括丁玲、何其芳、周扬、夏艳

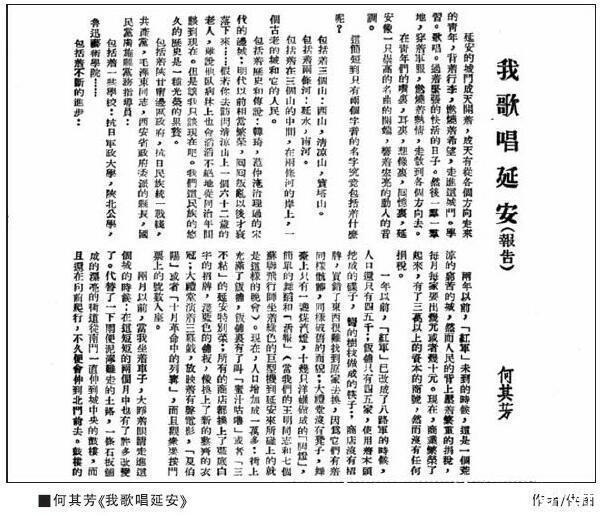

1939年2月16日,《文学战线》创刊号问世。 1939年第2号至第6号的发行日期为1940年3月16日、4月16日、9月16日、11月16日、2月16日。6号出版后停刊。杂志编委包括丁玲、何其芳、周扬、夏艳等16人。其中,周扬为主编,出版人为夏焱。

关于就职问题,周扬通过“我们的态度》杂志的性质和宗旨——“它是一条战线,是整个抗日民族统一战线的一部分,是民族自卫战争意识形态中的一个战斗师。” “所以,很明显,《文艺战线》不是粉丝杂志,我们不能满足于少数的小活动,真诚恳请全国文艺工作者的合作。”该刊以抗日战争为背景,注重团结合作。不过,在上一期《公告》中,该杂志也承认,“由于地理隔离、交通不便等原因,我们一直未能将本刊列为全国作家作品发表地。第六期的作者几乎都在延安和华北战场。”受条件限制,《文艺前沿》的作者大多在延安。这种情况虽然远非办刊初衷,但也为外界了解中国共产党领导的边疆地区提供了便利。

揭露日军暴行,鼓舞人民抗战

《我们的态度》提出战时作家应反映“中国人民内心的剧烈变化”因敌人的残暴而造成的他们从落后、松懈、顺从,转变为前进、有组织、抗拒这一伟大觉醒过程。”因此,“文学战线”围绕揭露日军的暴行、鼓动人民抗战展开了许多作品。黄坛的《一人》取材于吴师傅,他在镇上开了一家茶馆,经常“画符号”给人治病。他心地善良,努力攒钱娶妻,生活逐渐稳定下来。然而好景不长,日军逼近了小镇。吴少爷又是又是又是怕,是留还是留,一时难以抉择。一天晚上,日军突然来了,打伤了吴师傅,强奸并杀害了他的妻子。家里悲惨的变化,促使吴大师认清了现实。他放弃了迷信活动,走上了奋斗之路。他率先加入八路军组织的自卫团,在战斗中英勇杀敌,最后英勇牺牲。与这个情节类似的是李维深的《火车司机》。肖战火车司机丁升的家被日军轰炸,妻子、女儿和母亲同时遇难。他非常伤心和愤慨。一天,日军轰炸了车站,为中国军队运送弹药的机车似乎被摧毁了。背负着国家和家庭的仇恨的丁盛华悲痛欲绝,拼命地开着火车前往隐蔽的地方。日本飞机跟在后面纠缠,火车终于被撞了,丁升英勇牺牲。在《只有一个人》和《火车司机》的帮助下,《文学战线》勾勒出这样一幅图景:在日军到来之前,吴师傅、丁升等普通民众等待、犹豫或不在意直到他们的家园被摧毁和流离失所。侵略和残暴带来了鲜血和泪水,也孕育了勇气。被日军严刑拷打的人,再也没有侥幸心理。他们开始拿起武器,一个又一个地高喊抵抗。

需要指出的是,“文学战线”揭露了日军的暴行,但并非刻意制造民族仇恨。程方武在《一项重要任务——国际宣传》中解释了延安文艺宣传的方向,并指出:“我们不把日本人民当作敌人。我们的敌人只是日本法西斯的军阀。他也是日本人民的敌人。”这种从阶级角度分析社会,然后在战争期间与日军联系起来,激发反战思想的宣传策略,上述同情和同情的叙事基调也可能是延安声音的独特之处。

描写农民,赞美边区

《文艺边疆》的作者大多集中在延安,大部分内容都是关于人和边境地区的事情。在描写边境地区时,大部分作品以农民为主角。在《新垦地》中,刚到延安的农民马秋昌被地主欺负,失去了生产劳动的积极性,导致他反抗边境地区组织的开荒中心,被动拖延下来他的工作。然而,在目睹了老红军刘大松等人日复一日的辛勤付出后,马秋昌的态度逐渐发生了变化。在同伴的关心和鼓励下,他终于敞开心扉,热情地融入边区生产建设的洪流中,为抗战作出了贡献。在作品中,马秋昌重新燃起劳动热情的关键在于对边区军民的启发。开荒队队长刘大松“跋涉两万五千里,与命运搏斗,与环境搏斗。如今,他正将前一战的力量倾注到陕北贫瘠的土地上。”年轻农民曹全顺说:“越干活,越开心。他的身体不累,就像一匹野马。”他们代表边境地区的普通劳动者。这些人都抱着同样的信念——“为了大家”,互相支持,努力工作。集体的无私和温暖让马秋昌建立了新的人生观和价值观。他看到了未来的方向,在边疆建设、支援抗战的道路上大踏步前进。在边境地区,越来越多的农民像马秋昌一样有了新的希望和新的生活。在《勇士之家》中,作为延安自卫队队员,青年农民石瑞熙积极上进。他克服了家人的抵制,进入了“反大”研究。毕业后,他主动参军,奔赴前线,为抗日救国作出贡献。力量。母亲受他的影响,体会到抗战的意义,体会到抗战一员的光荣,父亲在边区政府的帮助下,戒烟重回正轨。从此,老师的生活焕然一新,“希望在茁壮成长”。史瑞希一家人心理面貌的变化,反映了当地农民对生活和抗战思想的更新。他们逐渐摆脱了日常生活中缠足、迷信、抽烟等不良习惯,在战争面前变得更有责任感。 ,使命感。

文章来源:《社会科学战线》 网址: http://www.shkxzxzz.cn/zonghexinwen/2021/0715/443.html

社会科学战线投稿 | 社会科学战线编辑部| 社会科学战线版面费 | 社会科学战线论文发表 | 社会科学战线最新目录

Copyright © 2021 《社会科学战线》杂志社 版权所有 Power by DedeCms

投稿电话: 投稿邮箱: